ゲーミングマウスのクリック応答速度を計測してリスト化してみた

マウスボタンをクリックしてから実際にパソコンで押したことが認識されるまでの時間を「クリック応答速度」と言います。

マウスごとに構造やスイッチが異なることから当然その応答速度も多種多様です。

FPSのランクゲームのように数ミリ秒がシビアな世界の場合、自分のマウスがちゃんと期待通りに高速反応してくれているのか・・これを知るだけでも自分のマウスに対する信頼度が上がりますよね。

ここでは、実際にどのマウスがどれだけ速く応答しているの?ということを計測していきます。

タップできるもくじ

テスト方法

現在はFinalmouseが開発したオープンソースのXLATというソフトを使って計測しています。

従来のクリック音と入力の差を測定する手法では、実際のクリック遅延よりもはるかに遅い結果が出てしまい、マイクロ秒単位の精密な遅延を測定するには不十分でした。

また、PCを経由してシステム全体の遅延を測るようなE2Eでは、OSやディスプレイの遅延といったマウス以外の影響に左右されやすく、正確で再現性のある遅延測定とは言い難いです。

XLAT は基板上に取り付けられたスイッチのピンに直接接続して計測を行うため、外部要因による遅延の影響を排除し、マウス本来のクリック遅延を正確に測定することができます。

- 計測はトリガーで1000回行い、平均値と標準偏差を記録する

- ポーリングレートは利用できる最高のもので計測

- デバウンスタイムはソフトウェアで最短に設定

- 信号が暗号化されているマウスはXLATで計測不可(VAXEE, LAMZUなど)

旧計測方法1 – OSLTT

テストにはOSLTTという機材を使用します。

OSLTTに差し込んだマイクにマウスを近づけてクリックを行うと、クリック音がしてから操作が入力された瞬間の時間差を検知して記録してくれます。

これは私が以前テスト方法に用いていた音声ソフトでの計測方法となんら変わりありませんが、時間の記録がオートになったのでクリック回数を増やしても大変じゃなくなり、少し精度が上がったと思います。

ちなみに以前は5回で計測していましたが、OSLTT導入後は30回です。

OSLTTは現在ms単位でしか計測できず、正確な数値を表したり、オプティカルスイッチを測定するにはμsは欲しいのです改修可能か開発者に問い合わせています。

この計測方法だと手動による曖昧さがないので結構信頼できる数値になると思います。

他に策定した条件

- ポーリングレートは最速を利用

- デバウンスタイムは最小値に(変更できるもの)

- 30回クリック

- 無線は2.4GHzのみ計測

- PCは毎回同じものを使用

旧計測方法2 – 音声ソフト

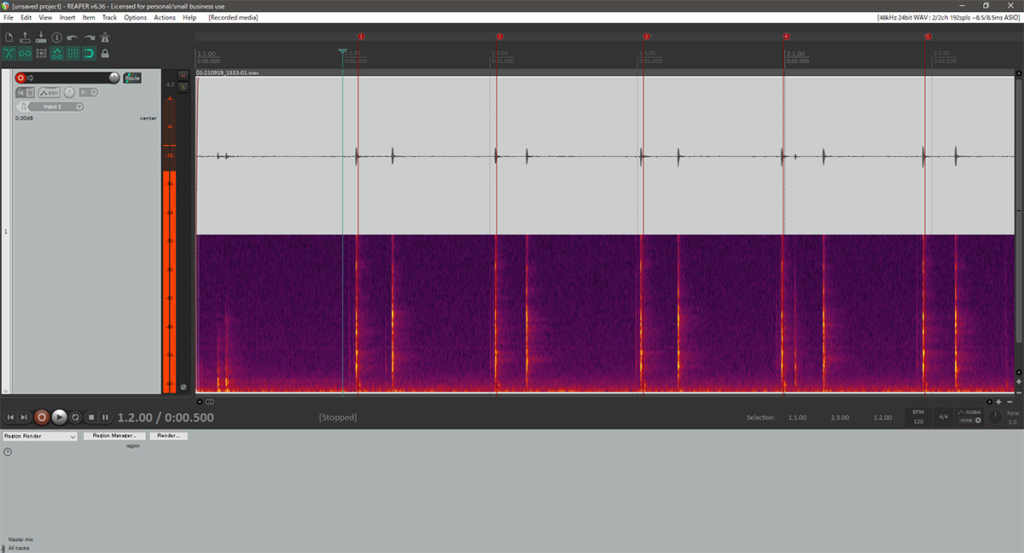

テストには音声ソフトを使用。

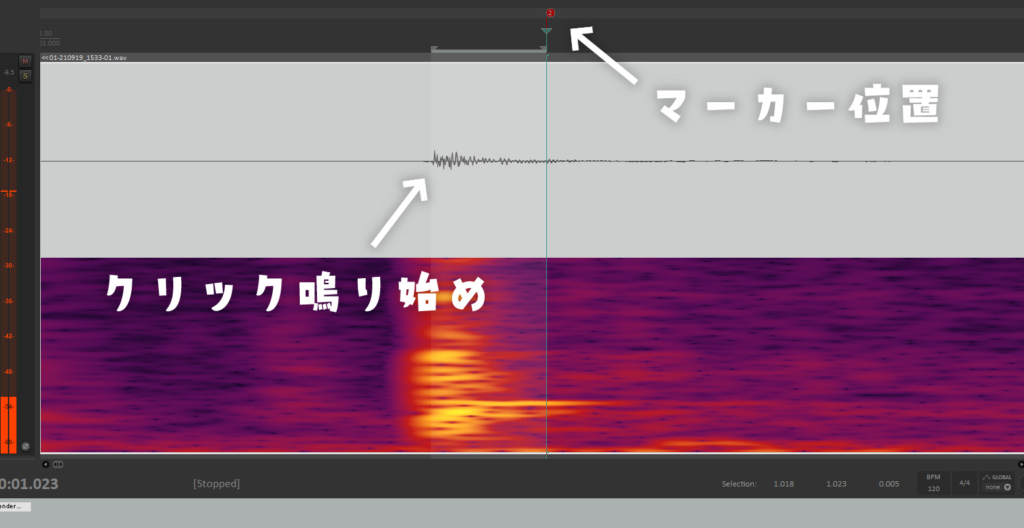

「Reaper」というソフトを使って、マイクでマウスのクリック音を録音します。このクリック音はなるべくラグを減らして収録したいため、オーディオインターフェースのASIOを使って遅延を最小に抑えます。

ASIOのConfigではバッファサイズを64bitにします。16bitまで下げられるんですが、Reaperだと1msよりも細かく分解することができないので逆に計測しにくくなると思いました。

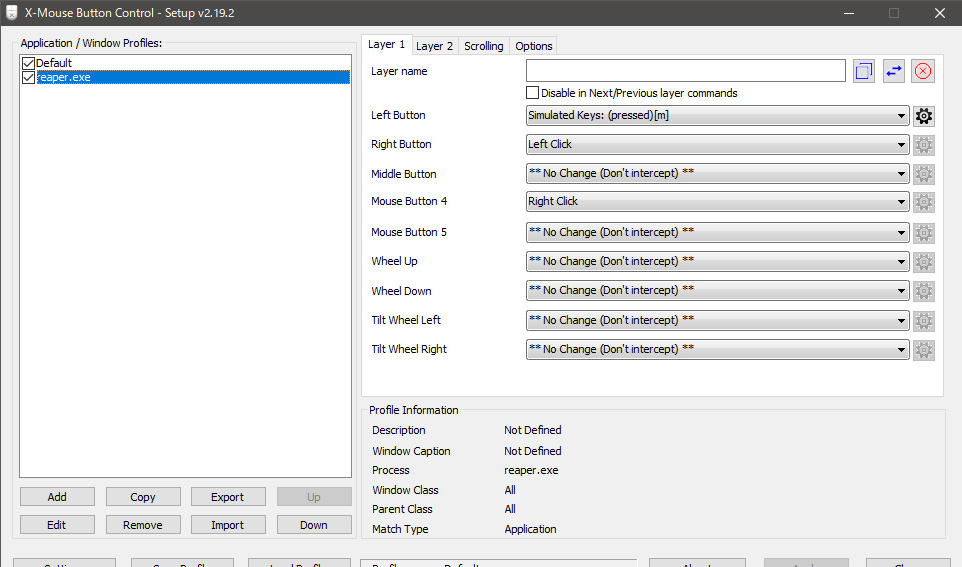

「X-Mouse Button」というソフトでマウスの左クリックに「M」を割り当てます。MはReaperではマーカー設置になっていて、こうすることで左クリックを押下したらマーカーがタイムラインに刻まれるようにします。

これで、マウスボタンが押下されてクリック音が鳴った瞬間からマーカーが表示されるまでの時間をミリ秒で計測します。

本当はNVIDIA LDATっていうの使ってみたいんですけどね、一般には公開されてないのでRTING.comで採用されていたこの方法を当サイトでも利用させてもらうことにしました。

繰り返しになりますが、これは絶対値としてはあまり機能しなくて、当サイトでの計測結果で比較するのに役立つ程度です。実際の反応速度は全体的にもうちょっと速いと思います、たぶん1msくらいは。

ポーリングレート

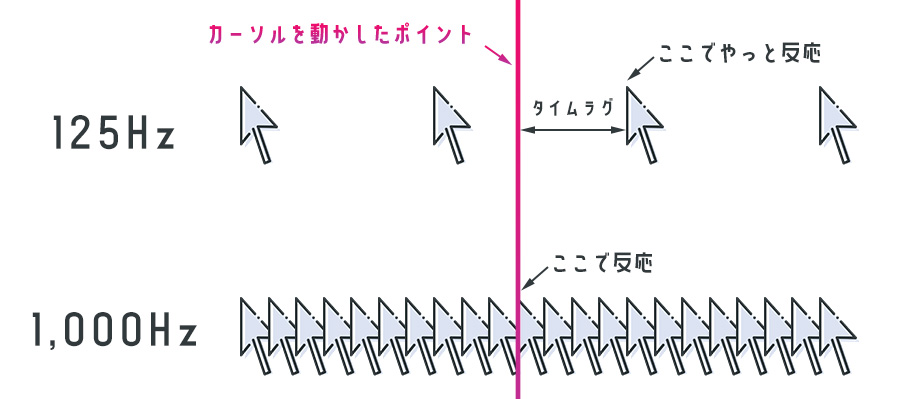

ポーリングレートとは、毎秒何回マウスの状態をPCに伝えるかのこと。単位はHz(ヘルツ)で、この数値が多ければ多いほど頻繁に通信を行います。

最も一般的なのは1,000Hzですが、ゲーミングマウスでは4,000Hz(4K)や8,000Hz(8K)もワイヤレスで利用可能になっています。

これは125Hzと1,000Hzでは、カーソルを動かした時に反応の差があるという図。クリックに関しても全く同じことが起きるため、クリック遅延が増えます。

4,000Hz、8,000Hzではさらにカーソルの数が増えると考えてください。

GameGeek

GameGeekテストではそのマウスで利用可能な最高のポーリングレートに設定しています

デバウンスタイム

メカニカルスイッチは金属の接触で信号を送りますが、マウスボタンをクリックした時にその接点が何度もバウンスして接触することがあります。

そうすると、チャタリングといって意図しないダブルクリックが起きてしまうため、それを防ぐために一定時間クリックの反応を遅らせます。それがデバウンスタイム。

デバウンスタイムを変更できるものはソフトやマウス本体で最小値に設定してから計測を行っています。

この値は小さければ小さいほど反応が速くなりますが、チャタリングを誘発する可能性が高まります。私の経験上、0msに設定しても問題が起きたことはほとんどありません。

ちなみにオプティカルスイッチは物理的な接触がありませんが、マウスによってはデバウンスタイムが設定されているものも多くあります。これに関しては0msにしても全く問題ないと思っています。

無線マウスの接続方式

無線マウスはBluetoothモードも搭載しているものがありますが、ゲームで使うのに適しているのは2.4GHzですから、Bluetoothでの計測は行っていません。

Bluetoothはポーリングレートが125Hzで固定されるため、遅延が大きくなります。作業に使ったり、カジュアルにゲームしたりするには便利ですが、判定がシビアなゲームには向いていません。個人的には、カーソルの挙動が明らかにカクつくため、作業ですら使うのが嫌です。

現在ほとんどのマウスはワイヤレス接続です。

クリック応答速度のリスト

この表はソートしたり検索したりできます。stdevとは標準偏差を指します。

| マウス | 遅延(μs) | stdev(μs) | # | スイッチタイプ | デバウンスタイム | ポーリングレート |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Logicool SL2 Dex (Optical) | 240 | 89 | 1 | オプティカル | - | 8000Hz |

| Endgame Gear OP1w 4K | 318 | 45 | 2 | メカニカル | - | 4000Hz |

| Endgame Gear XM2w 4K | 319 | 51 | 3 | メカニカル | - | 4000Hz |

| G-wolves HTR | 337 | 56 | 4 | メカニカル | 0ms | 8000Hz |

| G-Wolves HTR Pro 8K | 337 | 62 | 4 | メカニカル | 0ms | 8000Hz |

| G-Wolves Fenrir Max 8K | 337 | 56 | 4 | メカニカル | - | 8000Hz |

| Finalmouse ULX Competition | 340 | 60 | 7 | メカニカル | - | 8000Hz |

| WLMouse BeastX Mini | 344 | 76 | 8 | メカニカル | 0ms | 8000Hz |

| WLMouse Sword X | 374 | 72 | 9 | メカニカル | - | 1000Hz |

| Waizowl OGM Pro V2 | 401 | 84 | 10 | メカニカル | 0ms | 8000Hz |

| Waizowl OGM Cloud XS | 404 | 100 | 11 | オプティカル | 0ms | 8000Hz |

| G-Wolves HTS Ultra 8K | 413 | 88 | 12 | メカニカル | 0ms | 8000Hz |

| Finalmouse ULX | 446 | 84 | 13 | メカニカル | - | 4000Hz |

| WLMouse BeastX | 551 | 187 | 14 | メカニカル | - | 4000Hz |

| Razer DeathAdder V3 Hyperspeed | 587 | 150 | 15 | オプティカル | - | 1000Hz |

| Waizowl OGM Cloud | 606 | 91 | 16 | メカニカル | - | 4000Hz |

| Darmoshark M5 | 633 | 106 | 17 | メカニカル | 0ms | 4000Hz |

| Logicool SL2 Dex (Hybrid) | 704 | 90 | 18 | ハイブリッド | - | 8000Hz |

| AIM1 時雨 | 770 | 221 | 19 | オプティカル | 0ms | 8000Hz |

| Zaopin Z.P.W Max | 787 | 84 | 20 | オプティカル | 0ms | 8000Hz |

| LOFREE HYSPACE | 798 | 98 | 21 | メカニカル | 0ms | 8000Hz |

| Razer Viper V2 Pro | 1287 | 79 | 22 | オプティカル | - | 1000Hz |

| Sprime PM1 | 1330 | 437 | 23 | オプティカル | - | 1000Hz |

| DAREU A950 Wing | 1419 | 165 | 24 | メカニカル | 1ms | 8000Hz |

| Ninjutso Sora V2 | 1880 | 220 | 25 | メカニカル | - | 1000Hz |

| UNIUS Black Lotus | 2046 | 346 | 26 | メカニカル | - | 8000Hz |

| Finalmouse Starlight-12 Poseidon | 2461 | 242 | 27 | メカニカル | - | 1000Hz |

| AJAZZ AJ159 Apex | 3468 | 302 | 28 | メカニカル | - | 8000Hz |

| Glorious Model O Wireless | 3631 | 95 | 29 | メカニカル | - | 1000Hz |

| BenQ ZOWIE FK2-DW | 3950 | 100 | 30 | メカニカル | Fast | 4000Hz |

| BenQ ZOWIE U2 | 4443 | 367 | 31 | メカニカル | Fast | 1000Hz |

| Xtrfy M4 Wireless | 4872 | 488 | 32 | メカニカル | - | 1000Hz |

で、一応グラフにしてみました。マウスが多くてなんかゴチャゴチャして見えますけど。

評価

- ~400:超高速

- 400~600:高速

- 600~1000:普通

- 1000~2000:遅い

- 2000~:遅すぎ

分布を見てなんとなく分けてみました

計測の所感

メカニカルでもオプティカルでもかなり速い

以前はオプティカルスイッチが爆速だと思っていましたが、現在ではメカニカルでもデバウンスの設定次第で超高速な応答をするためどちらが良いとは言い難い結果となっています。

Endgame GearやG-Wolves、WLMouseは安定した速さを誇りますが、Logicool G Pro X 2 Superlight DEXのオプティカルモードが240μsと最速となっています。

最速のマウス

最速はLogicool G Pro X Superlight 2 DEXの240μsとなっています。このマウスにはOpticalとHybridという2つのモードが存在しますが、Opticalに設定しないと最速になりません。

購入したらOpticalになっているかまずソフトウェアで確認すると良いかも。

Logicool G(ロジクール G)

¥24,500 (2026/02/18 09:22時点 | Amazon調べ)

メカニカルスイッチで速いのは

メカニカルスイッチだとEndgame Gear OP1w 4Kが最速です。同ブランドのXM2w 4Kもほぼ同じくらいの速度を誇ります。

標準偏差値も非常に安定しており、SPDTというスイッチの上部接点が離れた瞬間に押下を認識するシステムもあるため、応答速度では随一ではないでしょうか。

メカニカルで3番目に速かったのがG-Wolvesシリーズ。いずれも337μsと同じ数値を出しているのが興味深いです。

メカニカルスイッチはデバウンスタイムを0msにするとチャタリングを起こす可能性がありますが、多くのマウスでは問題なく使えます。もしチャタってしまったら1msにして試してみるなど細かく微調整していくと良いでしょう。

さいごに

ポーリングレート・デバウンスタイムを共に最速に設定し、その上で測定を行いました。

本当にこのクリックの応答速度だけが勝敗の行方を決めるのか。そう問いかけると、実際には手に馴染むシェイプや、重さ、コーティングといった要素の方がずっと大切なことも多いはず。

なので、この応答速度は無数にある指標のひとつに過ぎないと思って大丈夫です。

ですが、体感できないからといってこの速さに意味がないとも言えません。デジタルの世界では千分の一秒で勝敗が決することもあるはずなので。