Razer Hyperpolling Wireless Dongle レビュー。ワイヤレスで4Kポーリングレート

Razerから発売されているワイヤレスマウス専用のアクセサリー「Hyperpolling Wireless Dongle」をレビューしていきます。

タップできるもくじ

Razer Hyperpollilng Wireless Dongleとは

やたらと長い名前をしていますが、日本語で読むと「ハイパーポーリング ワイヤレス ドングル」です。

これはRazerの最新マウス専用のUSBレシーバードングルで、ワイヤレスなのに4Kポーリングレートが使えるようになるというアクセサリーです。

このドングルにはマウスは付属しませんし、記事執筆時点で対応しているマウスは「Razer Viper V2 Pro」と「Razer DeathAdder V3 Pro」の2つのみなので、購入する際には十分注意を。

ポーリングレートって何?!というのは後半にFAQも書いているのでそちらから確認してみて欲しいです。

同梱物

コンパクトなダンボールケースに入ってきます。

同梱物はドングル本体とクイックガイドだけ。

デザイン

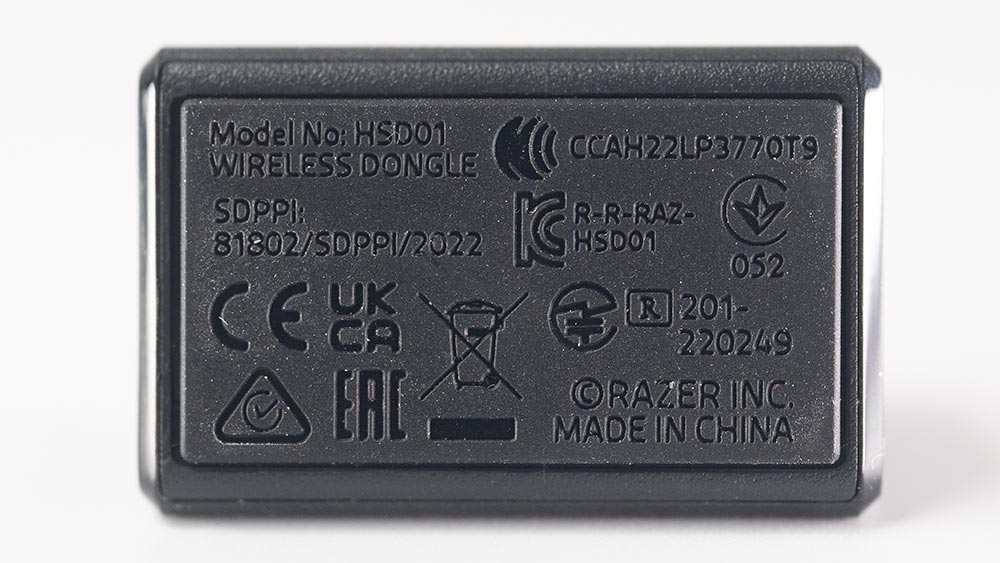

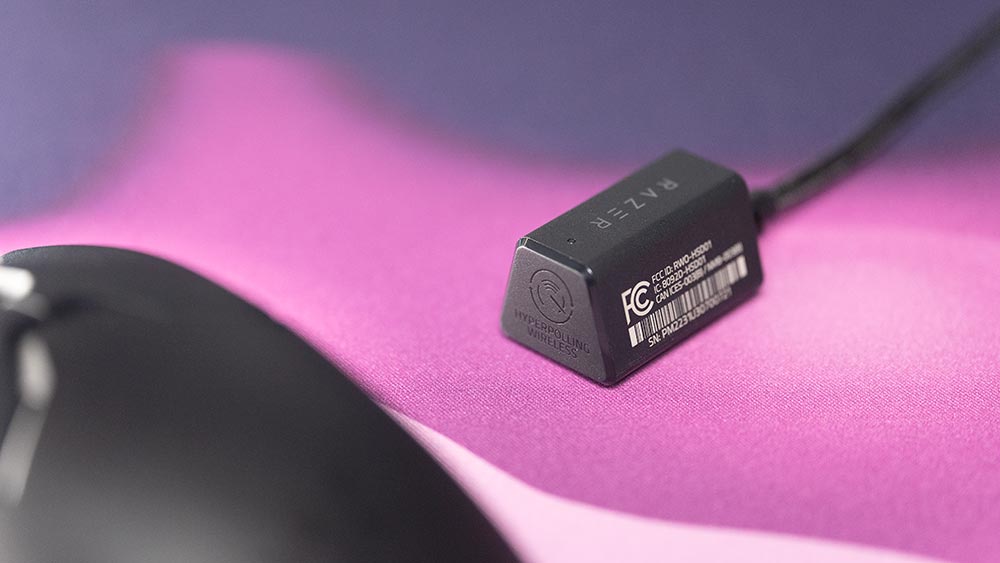

Razerのマウスに標準で付属してくる「USB延長アダプター」と見た目がそっくりな台形タイプ。

左が今回紹介しているHyperpolling Wireless Dongle(以降4Kドングル)で、右側はRazer DeathStalker V2 Pro TKLに付属したUSB延長アダプターです。

4Kドングルの方がやや背丈が低いことが分かります。

上から見た様子だと、4Kドングルの方が長さはちょっとありますね。

先端にはHyperpolling Wirelessと刻印されています。

逆側はUSB-Cケーブル差込口。

やや入口が狭いため、細身のケーブルじゃないと入りません。

トップにはブランドロゴ。

その右側にはLEDインジケーター。

底は滑り止めゴムになっています。

ドングル自体はとても軽いです。

なのでケーブルのひねりによってまっすぐ立たず斜めになってしまうことも。

Razer Viper V2 Proと並べてみました。

VV2PのUSBレシーバーと4Kドングルの違い。

そのうち4Kドングルが標準でマウスに付属するようになってほしい。

ペアリングしてみた

マウスのファームウェアバージョンによってはまずアップデートしなければなりません。

Razer Synapseを開くとアップデートできるならその旨出ますので、ガイドに従ってアップデートします。

とりあえずこれで準備完了。

4KドングルにUSB-CケーブルをさしてPCとつなぎ、マウスの近くに置いておきます。

マウスの元のUSBドングルはPCに接続しておきます。すぐ外せるような場所に挿しておきましょう。

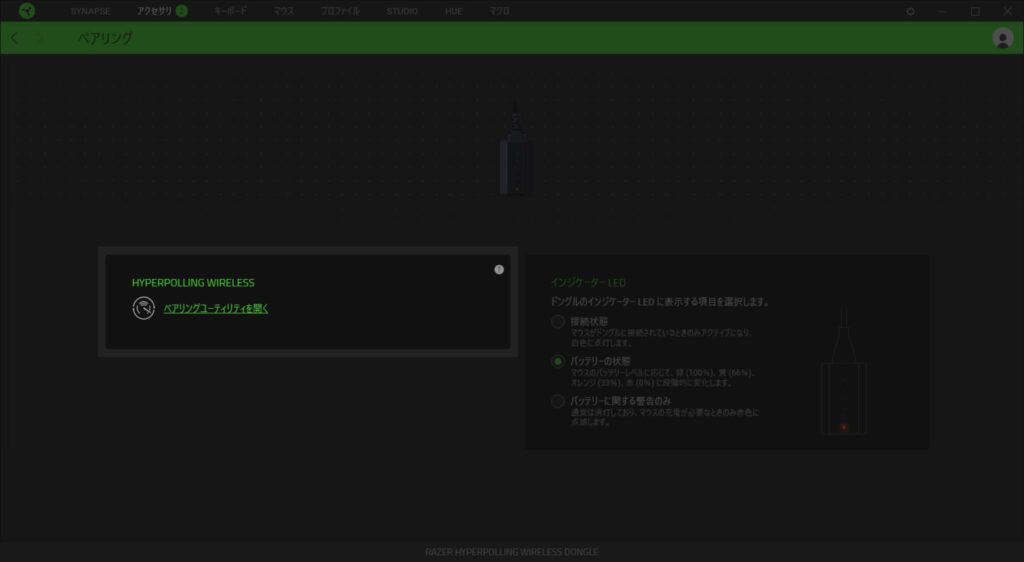

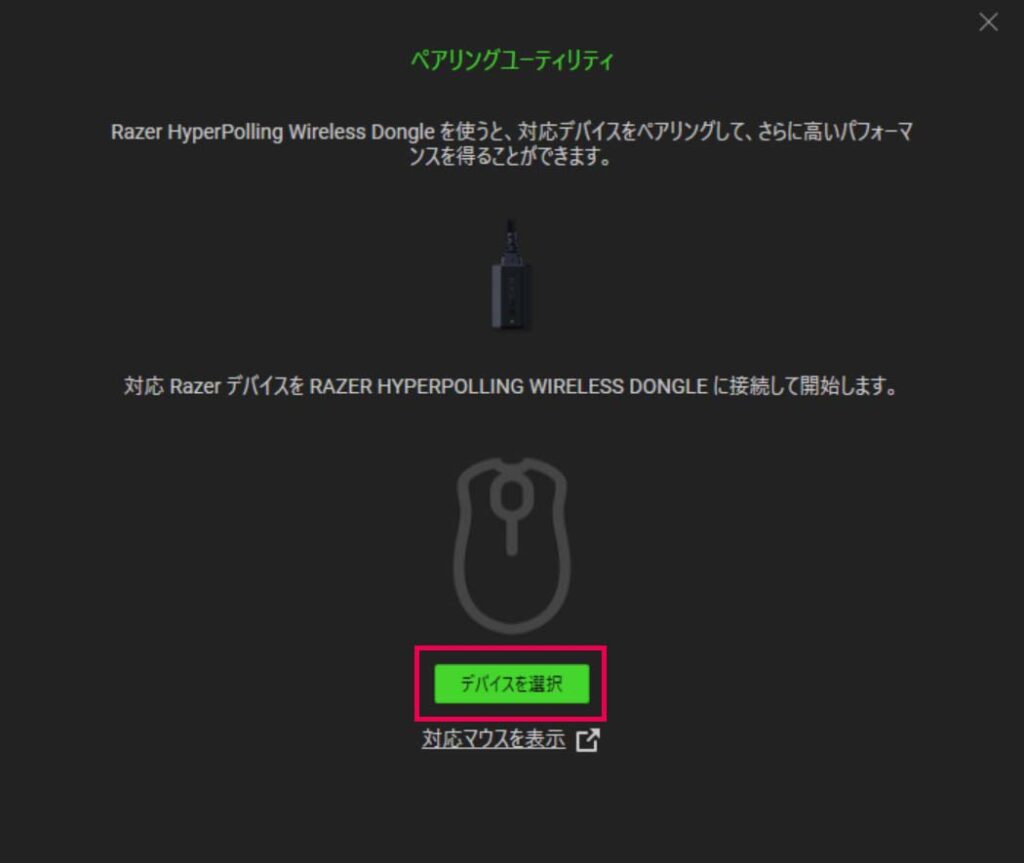

ソフトでHyperpolling Wireless Dongleをひらき、「ペアリングユーティリティを開く」を選択。

するとこのようなポップアップが表示されますので、「デバイスを選択」をクリック。

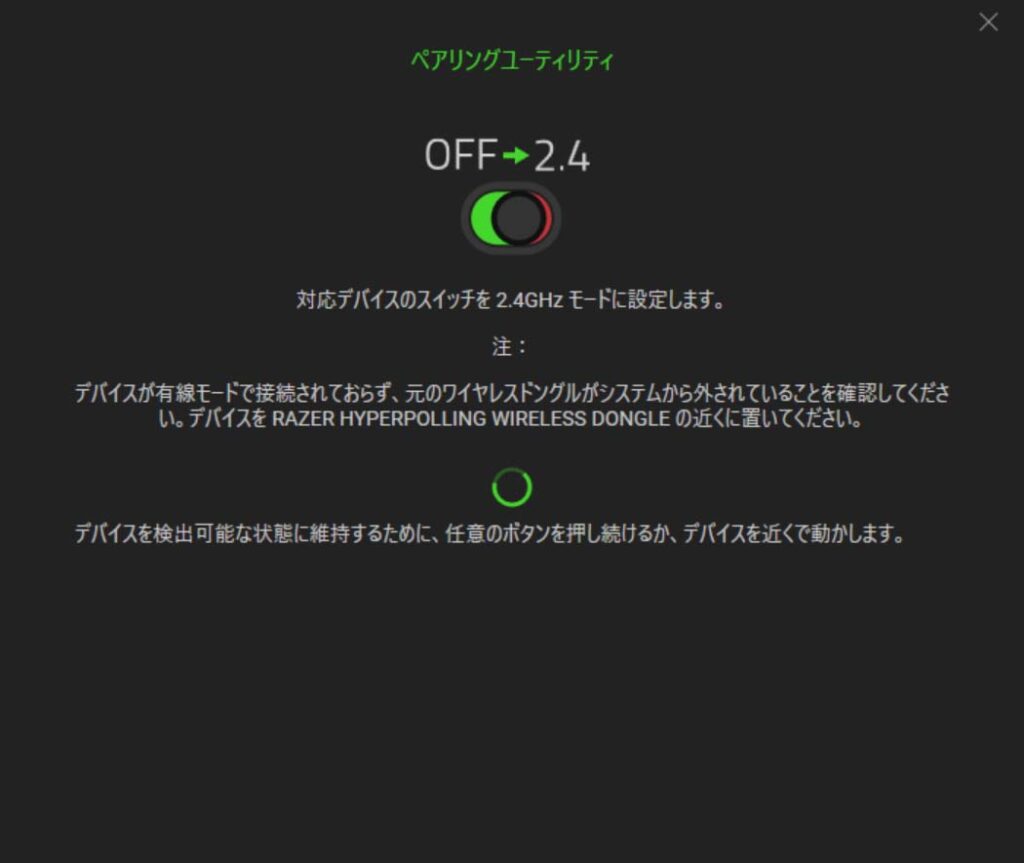

この画面になったら元々のマウスのUSBドングルをPCから引き抜きます。

キーボードにマルチペアリングしている場合でも、キーボードのUSBドングルを引き抜けば4Kドングルにペアリングしてくれます。

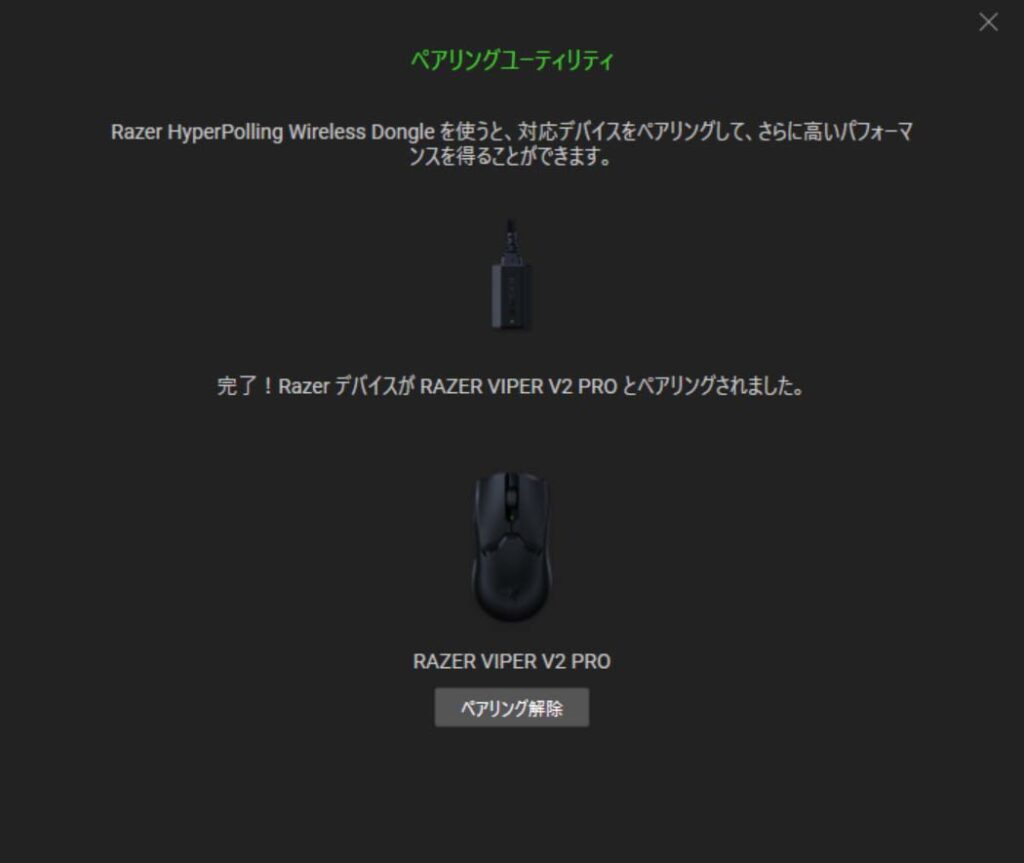

マウスは動かなくなりますが、ちょっと経つとこのようにペアリング完了のお知らせになるはずです。

これで終わり。かなり簡単で、すぐにマウスが使えるようになります。

設定できること

Synapseのドングル設定画面。設定できるのはLEDインジケーターのみです。

ちょっといいなと思ったのが「バッテリーの状態」をライトの色変化で分かりやすくしてくれる設定。

バッテリー残量の確認が一目で出来るようになるので、この機能は良さげ。

Viper V2 Proではドック排除されてますしね。

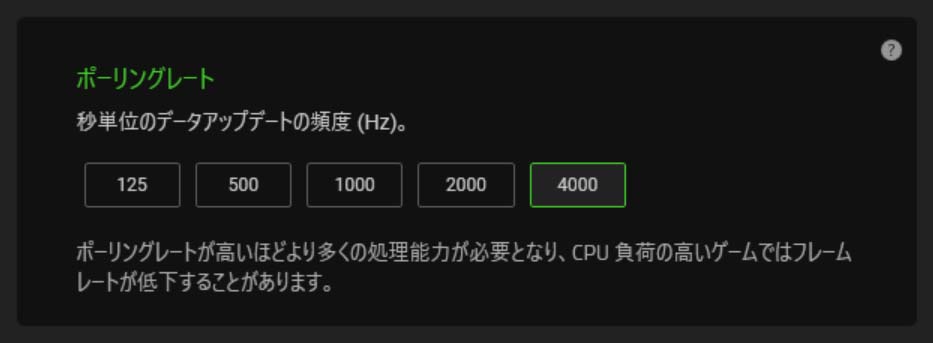

ポーリングレートの設定はドングル画面ではなく、マウスの設定画面で行います。

マウスのパフォーマンスタブを選択するとポーリングレートの設定ができます。

今までは125/500/1,000Hzの3択でしたが、4Kドングルに接続したので2,000Hzと4,000Hzが選択できるようになりました。

ゲームごとにプロファイルを作っているならそれぞれ選択しなおす必要があるかと思います。

恩恵と使用感

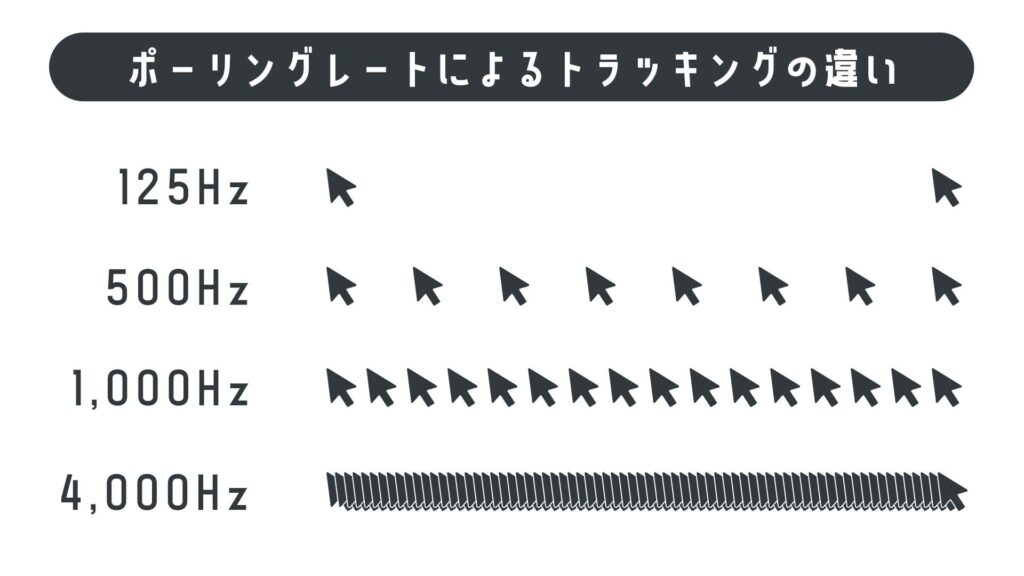

1,000Hzと比べて4倍の通信回数を誇る4,000Hz。

4Kだとよりスムーズで吸い付きの良いマウス操作が可能です。

- 遅延が少なくなる

- トラッキングが吸いつく

- クリック応答速度が速くなる

- バッテリー消費が激しくなる

1,000Hzだと直線的に動いていたカーソルが、4,000Hzだと自分の手の動きに沿って動いている感覚があります。

これは良い意味でも悪い意味でも。

自分の感覚にマウスの動きが寄り添ってくれるようにも感じるし、今まである程度直線っぽい動きで誤魔化せていた部分が誤魔化せなくなってしまうとも感じました。

図解にしてみるとこれだけ違います。

また、当サイトで計測しているクリック応答速度についてちょっと見てみます。

Razer VV2Pで1,000Hzで計測した応答速度と4,000Hzで計測した応答速度です。

元々オプティカルスイッチなので高速ですが、Razerのマウスシリーズの中ではちょい遅い方でした。

それがさらに速くなって、1位のRazer Viper 8Kにとても近い驚異的な数値を叩き出しました。

- 3,200や6,400といった高DPI

- 240Hz以上の高リフレッシュレート

高ポーリングレートを感じやすいのは上記のような場合です。

逆に144Hzモニターなどだと恩恵を感じにくいかもしれません。

240Hzや360Hzでゲームするとなると、それなりのPCスペックやハイスペックモニターも求められるため、少しハードルは高め。

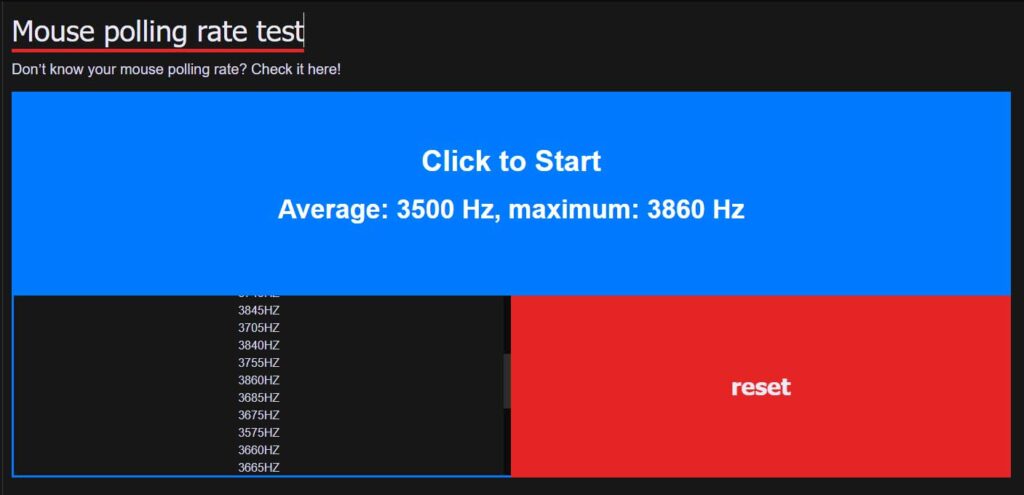

「Polling rate checker」みたいな感じでググるとポーリングレートを確認できるサイトがたくさん出てきます。

ここでマウスを動かすとポーリングレートが記録されていきます。

別に接続している普通のマウスを動かしてみると1,000Hzが上限となりますが、4Kドングルで接続しているRazer VV2Pを動かすとちゃんと4,000Hzまで出ます。

バッテリーの消費速度はVV2Pの場合、1,000Hzが80時間だとすると4,000Hzでは24時間ほどになります。

1日に4時間ゲームするとなると、6日で100%から0%になる計算。ゲームだけでなくパソコン起動して使ってる間も充電は減るので3~4日でしっかり充電するのが目安になりそう。

VV2P以降は充電ドック排除の方向もあって、いちいちケーブル繋げなきゃいけないしちょっとメンドクサイ感じですね。

1時間VALORANTやLoLなどをプレイしたところ、46%→42%となりました。

1時間で4%減ると考えると、超単純計算ですが100%は25時間くらいでなくなりますね。

互換性チェック

ゲームの中には高ポーリングレートに対応しておらず、4,000Hzになると逆に不具合が起きる…というパターンもあり得ます。

これはViper 8Kが初めて登場した時に表面化した問題でした。

なので、有名なゲームを触ってみて目に見えて変なことが起きないかチェックしてみました。

| ゲーム | 互換性 |

|---|---|

| Apex Legends | |

| VALORANT | |

| LoL | |

| Fortnite | |

| Overwatch | |

| Kovaaks |

どのゲームも問題なさそうです。

FAQ

レビューまとめ

以上「Razer Hyperpolling Wireless Dongle」のレビューでした。

Razer Hyperpolling Wireless Dongle

メリット

- ワイヤレスなのに4Kポーリングレート

- 応答速度が速くなる

- 延長アダプターサイズでコンパクト

- LEDインジケーターで電池残量確認

- ペアリングはかんたん

- 今後発売するマウスは対応していくはず

デメリット

- 対応しているマウスが少ない

- マウスの電池消費量が増える

- CPUへの負荷が増える

VV2PやDAV3Pはけっこう値段高めなフラッグシップワイヤレスマウスなので、もし今使っているならそのポテンシャルを最大限に引き出すためにも買っておきたいアクセサリー。

正直フラッグシップには最初から付けてほしいとも思うんですけどね。延長アダプターとかなくしていいから。そのうちそうなっていく気もします。

けっこう便利なマルチペアリングは使えなくなるので、USBの取り口ギリギリの人は何かを犠牲にしましょう。

Viper 8Kの時は珍しさもありましたが、ワイヤレスで4Kとなると今後他のブランドも対応せざるを得ない展開ですね。

G-Wolvesはすでにワイヤレス4Kポーリングレート実現してたかと思いますけど、ロジクールやHyperXあたりの動きに期待したいところ。