メカニカルキーボードの選び方

パソコンを使うのには欠かせない周辺機器であるキーボード。

多種多様なキーボードが存在しますが、ゲームをするならキーボードにこだわっておいて損はないです。

ゲームに最適な「メカニカルキーボード」の特徴と選び方について詳しく解説します。

- メカニカルキーボードって何?

- 安い普通のキーボードじゃダメ?

- どれがいいのかサッパリ

初めてメカニカルキーボードを買う人も、今まで使ってたけど実はよく分かってないという方にも役立つような情報を書いていきます!

タップできるもくじ

メカニカルキーボードの特徴

メカニカルキーボードとは、それぞれ独立した機械式のスイッチと金属バネを採用したキーボードのことです。最近は金属ではなく赤外線で通信する光学式スイッチも登場しています。

キースイッチのことを軸と呼び、その性能は名称や色によって細かく異なります。

例えば、反応が速いシルバー軸だとちょっと力を入れるだけでキーが動作します。FPSなど反射神経を極限まで高めたい場合はそういった軸がおすすめです。

プレイするゲームや自分の好みに合わせてキー軸を選べるのがメカニカルキーボードの強み

通常の安いキーボードやノートパソコンなんかに組み込まれているキーボードは、多くの場合キーを押し切ることで接点とするラバーカップ採用のメンブレン方式になっています。

これはクリック感に欠け、押した感も少なく、そして1つのキーが壊れたらおしゃかという、安さと引き換えにいくつかのデメリットを持ったタイプです。

メカニカルキーボードなら満足感のあるクリックと正確な反応を得ることができます。

メカニカルキーボードのメリット

なぜメカニカルキーボードを選ぶべきなのか?そのメリットについて見ていきましょう。

メカニカルのメリット

- サイズが選べる

- 軸のカスタマイズ幅が広い

- アンチゴースト・ロールオーバー

- マクロ機能が使える

- オンボードメモリ搭載

- 美しいRGB発光

サイズが選べる

メカニカルキーボードには複数のサイズが存在します。

全てのキーが揃ったフルサイズから、ゲームに適している60%キーボードまでそのサイズは様々ですが、ここでは人気な4つについて紹介します。

フルサイズ(108)

最もベーシック、全てのキーが揃ったフルサイズ。

ワンタッチで全てのキーにアクセスできる豊富なキー数を備えたキーボード。音楽の再生やボリュームを操作できるメディアコントロールキーが搭載されていることも多いです。

便利なのは便利ですが、キーの数が多い分 大きくなります。

マウスとキーボードの距離が離れてしまうため、体が開いてしまいます。それを防ぐためにキーボードを斜め置きにするといったテクニックがありますが、慣れが必要です。

テンキーレス(87)

フルサイズキーボードと比べ、数字パッドがまるっとなくなりました。TKLとかテンキーレスと言われます。

フルサイズに比べて横にコンパクトになっていますが、60%ほどキーが少ないわけでもなく、用途的に幅広く使えるので人気のあるレイアウトとなっています。

マウスを振り回してもキーボードにぶつからないような距離になるため、かなり使いやすいです。持ち運びもしやすい。

ゲームだけじゃなく、編集作業だったり物書きなど多少なりともする人はテンキーレスがおすすめです。矢印キーやファンクションキーなど多用しますからね。

65%キー

60%キーボードにいくつかキーが足されたサイズ。DELキーや矢印キーなどが追加されていて、これらはよく使うキーでもありますので好きな人は好き。

テンキーレスよりもさらにコンパクト。ゲームでの使用や持ち運びを重要視したいけど、もうちょっと機能性が欲しい!という方にとってかゆいところに手が届くサイズ。

個人的にはサイズ・キーの種類ともに最高に使いやすいです。そのかわり、65%というキーボードの種類がそもそも少ないので選択肢が限られてしまいます。

60%キー

ゲームにおいてかなりの人気を誇る60%キーボードは、その名の通りフルサイズから比較して60%のキー数になったものです。

縦にも横にも非常にコンパクトで持ち運びは持ってこい。ケーブルも着脱式が多く、コイルケーブルなのでカスタマイズできるのも魅力です。

多くのキーがFnレイヤーにあり、Fnを押しながらキーを押すことでやっとフルサイズと同じ量のキーにアクセスできるようになります。

ですので、ゲーム以外の作業が多い人にはストレスが溜まるかもしれません。ゲームメインならこのサイズが最高でしょう。

軸のカスタマイズ幅が広い

サイズが決まったら軸の種類を選びます。

メカニカルキーボードの軸には、幅広く使われている最も有名な「CherryMX」をはじめ、Razer や Logicool など独自のスイッチを展開しているゲーミングデバイス会社もあります。

有名どころ

- CherryMX

- Kalih

- Gateron

- Razer

- Logicool

軸は色や押下感で区別されており、それぞれ性能が変わります。

種類も膨大にありますので、本当はキースイッチテスターみたいなもので試してみるのがベストですが中々そうもいかないですよね。

最初はリニアな赤軸かバランスのとれたタクタイル茶軸が良いかもしれません。静かなのが良ければ静音赤軸、反応が速いものなら銀軸がおすすめ。

CherryMX

最も有名な「CherryMX」。軸の色数は非常に多いのですが、ここでは人気なものをピックアップして紹介します。

スクロールできます

| 軸色 | 青 | 赤 | 茶 | 黒 | 静音赤 |

|---|---|---|---|---|---|

| イメージ |   |   |   |   |   |

| クリック感 | あり | なし | あり | なし | なし |

| 接点 | 2.2mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.9mm |

| 押下圧 | 60cN | 45cN | 55cN | 60cN | 45cN |

| キーストローク | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 3.7mm |

| 青軸 | クリック感がある基本形 |

| 赤軸 | クリック感が少ない基本形、やや軽め |

| 茶軸 | クリック感が適度、やや軽め |

| 銀軸 | クリック感なし、押し心地軽め、高速反応 |

| 静音赤軸 | 静音性に優れた赤軸ベース |

| 黒軸 | 押下圧が最も重い |

元々は軸の色で区別していたのですが、今は各社から様々な色の軸が出ているため、青軸=クリッキー、赤軸=リニア、茶軸=タクタイルとも呼びます。

細かい単語についての補足説明

押下圧?キーストローク?なにそれ!

小難しい用語が出てくるので、まずは意味を簡単に紹介しておきます。

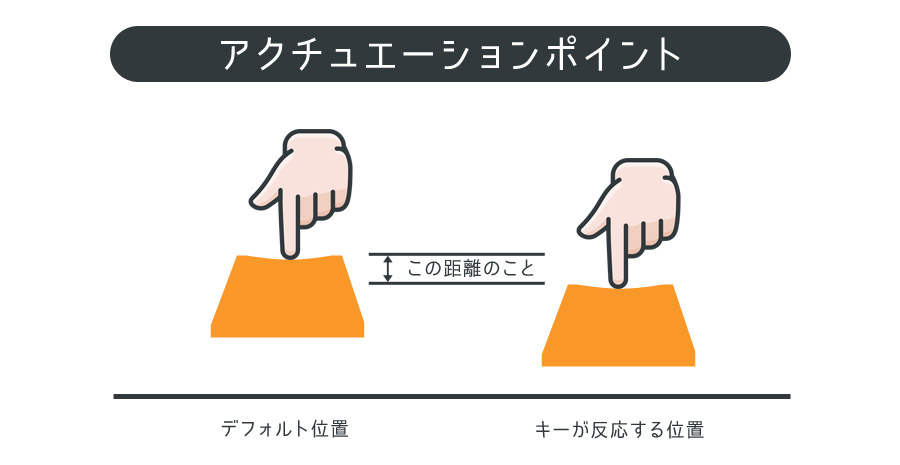

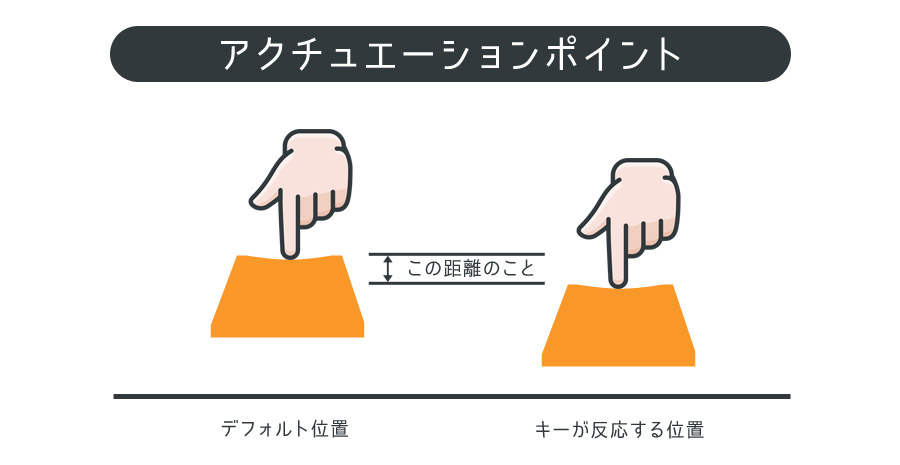

アクチュエーションポイントは「接点」のこと。キーを押した時に、どのポイントで接点に到達して信号が送られるか。この値が低ければ低いほど、キーを深く押さないでも信号が送信されます。

押下圧とはキーを押し込む時に必要になる力です。軽ければ軽いほどソフトなタッチでもキーが沈み、重いとしっかり押さないと沈みにくい。

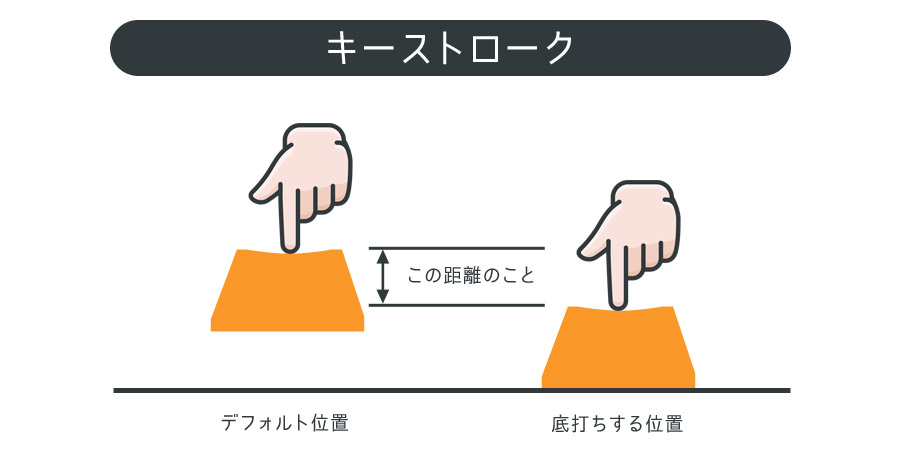

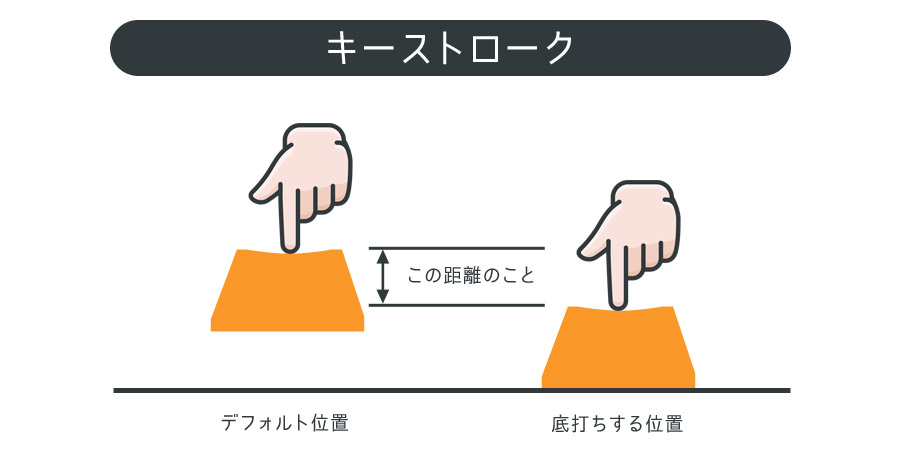

キーストロークとはキーを押した際に沈む距離のこと。浅いと押した感が薄く、深いと押した感があります。

アンチゴーストとロールオーバー

複数のキーを連続で押した時に、押していないキーを誤検出しない機能が アンチゴースト です。

そして、複数のキーが同時押しされた時に、ちゃんと押されたキーを全て検出するのが ロールオーバー。

FPSなどのゲームをしている時に最も使うキー、それは「WASD」だと思います。移動キーの基本ですので常に指をそこに置きますよね。

Wを押しながらAを押して、左斜め前に移動したい時。ちゃんと2つのキーが押されていることを認識してくれなければ大問題です。

キーを押したら確実に検出してくれる、そして押してないのに押されたと誤検出されないということは実はかなり重要です。

マクロ機能が使える

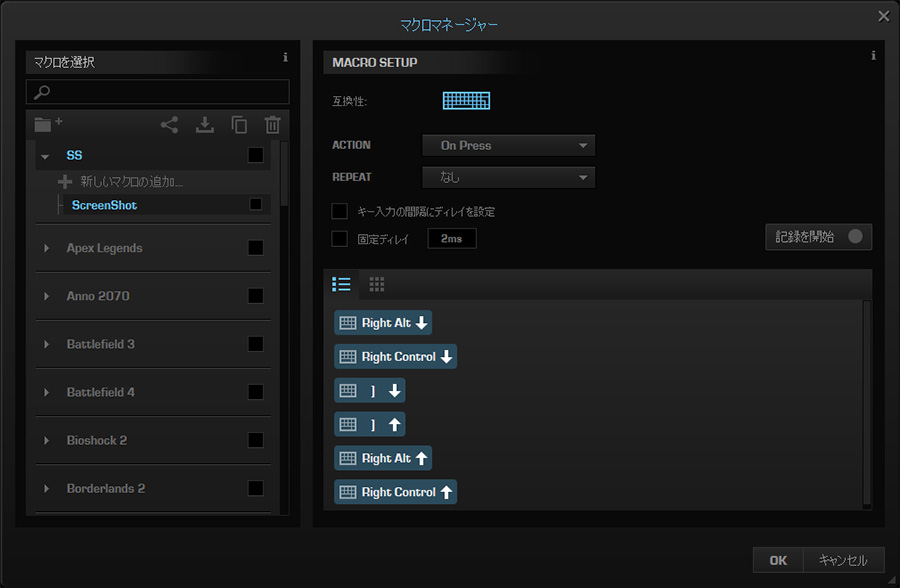

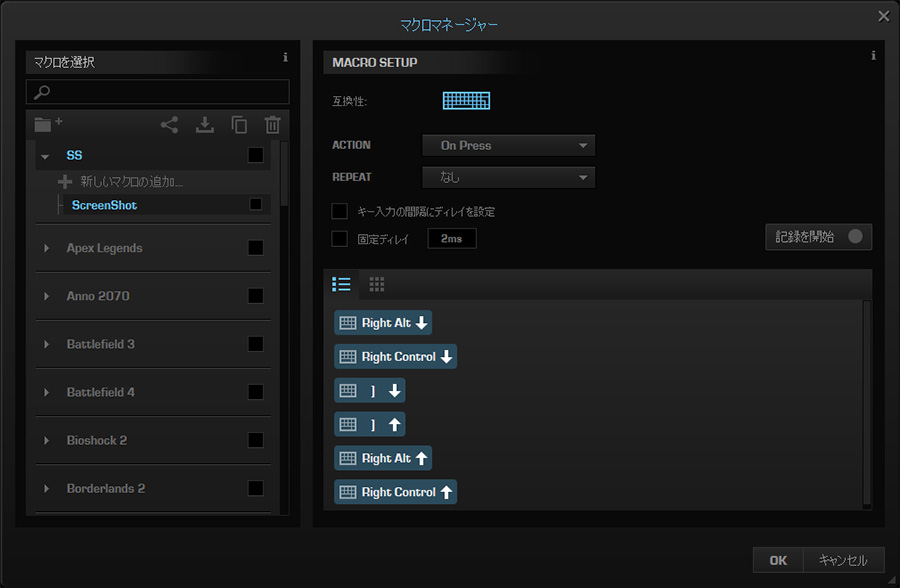

マクロとは、あらかじめキーの組み合わせやタイピングパターンを登録しておき、ボタン1つで呼び出せるようにする便利機能です。

マクロをキーに登録しておくことで、ワンタッチで複数キー同時押しを実現できるので、作業の効率化・時短に繋がります。

マクロにはハードウェアマクロとソフトウェアマクロの2種類が存在し、ソフトウェアの方が使い方は簡単です。

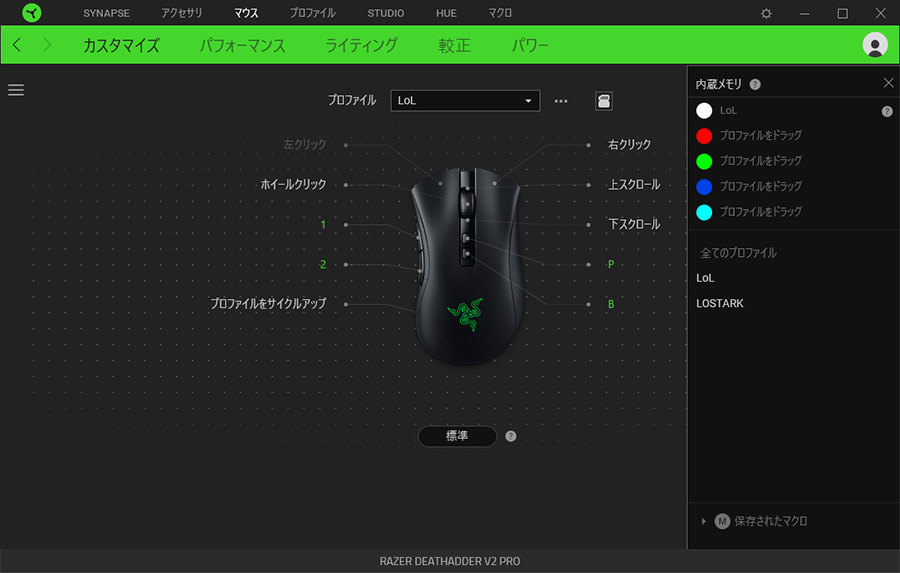

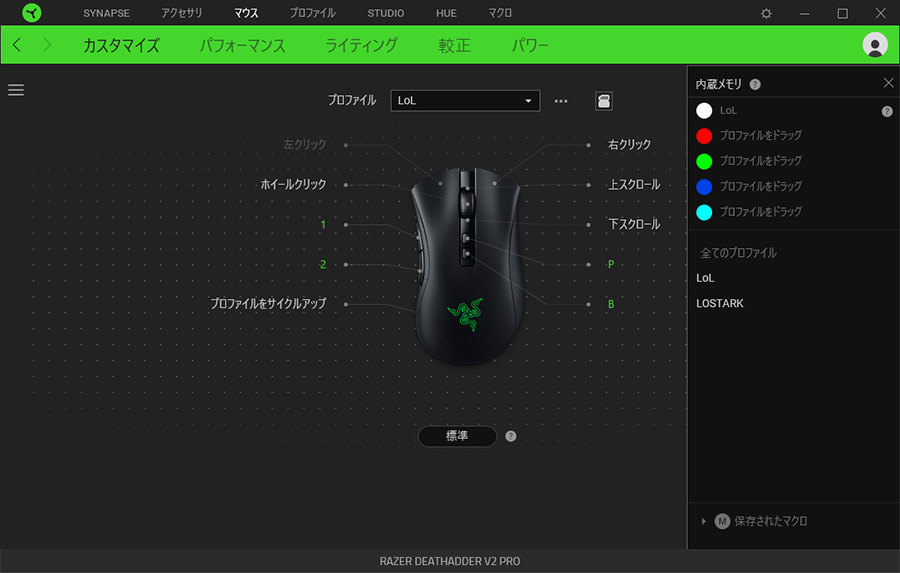

オンボードメモリ

オンボードメモリとは、様々な設定変更をキーボード本体に内蔵されているメモリに保存しておくことで、ソフトウェアに依存せずに設定を保持するシステムです。

Razerなどはソフトウェアを通して設定する必要がありますが、プロファイルをいくつか保存しておけます。

- ゲームによってキー配列を変えたい

- キーボードをよく持ち歩く

- オフライン大会に沢山出る

上記にあてはまるならオンボードメモリ付きのキーボードを狙うようにしましょう。

美しいRGB発光

多くのメカニカルキーボードは単色LEDまたはRGBで光ります。光ったからといって別に打ちやすくなるとかそんなことは全くありませんが、単純に所有欲が満たされるという点においては非常に優秀な機能です。

キーボードによっては工夫されたライティングパターンが何種類も用意されています。

例えば60%キーボードの「Ducky One 2 Mini」、光り方は10種類のプリセットから選ぶことができ、さらにキーごとに色を細かく変えるようなカスタマイズも備わっています。

消灯することも当然できますので、光るのが嫌な人でも神経質になる必要はありません。

メカニカルキーボードのデメリット

では逆にデメリットはどんなものがあるのか見ておきましょう。

メカニカルのデメリット

- 価格が高い

- 軸によっては音がうるさい

- 基本的には英語配列

価格が高い

メカニカルキーボードは価格が高めですので、お財布と相談しながら買うことになります。キーが独立していたり、マクロ機能など様々なシステムが乗っかっているので、必然的に高くなってしまいます。

市場には沢山のメカニカルキーボードが存在し、多様な値段で売られているので 予算に合うものを見つけるのが重要です。

ただし安ければ安いほどお得ということでもなく、安物ではなくちゃんとしたものを買うつもりでいましょう。

軸によっては音がうるさい

メカニカルキーボードは全般的にクリック感やクリック音がメンブラン方式よりも強め。特にクリッキーな青軸や茶軸は、その音が最高と思う人がいる反面、「うるさい」と感じる人もいるでしょう。

軸の種類を確認してからキーボードを買わないと、うるさくて夜中に怒られてしまう・・そんな状況になりかねません。

赤軸は静かめ、ピンク軸は静音性抜群 なので、音を気にしなきゃいかない場合はこれらの軸を購入すると良いでしょう。

基本的には英語配列

ほとんどのキーボードブランドは海外であり、US配列が最も多いです。メーカーによっては日本語配列を作っているところもありますが、ほとんど日本の企業か大手メーカーに限られます。

シフトキーを押しながら1~0の数字列を押すと「#」や「&」といった記号が打てますが、表記されているものと実際に入力されるものが異なります。少し混乱するかもしれませんね。

アルファベットのキー配列は一緒ですが、キーキャップに日本語が書かれていませんので、もしキーを見ながらかな入力している人がいるなら大変かも。

まとめ

以上、メカニカルキーボードの特徴と選び方、そしておすすめについて解説しました。

ゲームメインなら60%~TKLがおすすめですね。画像編集や動画編集といったゲーム以外のパソコン作業が多いのであれば少なくとも65%以上で、もっと言えばTKLが好ましいでしょう。フルサイズも便利ですがサイズが大きすぎるのでゲーム用としては少し遅れをとるかなと思います。

ゲーミングデバイスを5年10年同じもの使うということは中々ないと思いますので、少しずつ自分に合った最高のキーボードを見つける沼にはまっていくと良いと思います・・!